:ⓒ 하해인

우리가 매일 쓰면서, 동시에 가장 잘 안다고 믿는 것. 우리가 매일 수백, 수천, 어쩌면 수만 번 읽어내는 것. 생각과 느낌, 감정과 상황을 표현하는 시각적 기호 체계. 이 글을 쓰고 있는 나와, 이 글을 읽고 있는 당신을 연결해주는 것. 바로 ‘문자’다. 문자는 어찌 보면 무척 지겹고 단조롭다. 책 속에 가득 들어선 의미 모를 문자들의 군집을 떠올려보라. 나는 당신이 방금 하품한 걸 들었다. 그래, 명조나 고딕으로 가득한 책을 읽는 건 그 내용과 무관하게 조금 지겨운 일일 수 있다.

그러나 오늘 소개할 글자들을 만난다면 생각이 조금 달라질 수도 있다. 바로 타이포그래피(Typography) 말이다. 타이포그래피. 모두 한 번은 들어본 적 있지만 정작 무슨 의미인지는 제대로 모른다. 어렵게 말하자면 ‘활판술.’ 활자 서체의 배열 그 자체를 뜻한다. 문자 또는 활판적 기호를 중심으로 한 2차원적 표현을 칭하지만, 점차 타이포그래피의 범위는 넓어지고 있다.

:ⓒ BOWYER

복잡한 이야기이지만, 타이포그래피는 독특하고 멋진 디자인을 띄고 있기도 하며 때로는 일상적이고 단조롭기도 하다. 쉽게 말하자면 그래피티 아티스트가 벽에 그리듯 써낸 글씨, 타이포그래퍼가 정성스럽게 작업한 형상, 내가 포스트잇에 메모한 인터뷰이의 전화번호 역시 러프하게는 타이포그래피의 영역에 들어갈 수 있다는 것. 그 중에 오늘은 2번째 분야에 대해 다뤄볼까 한다.

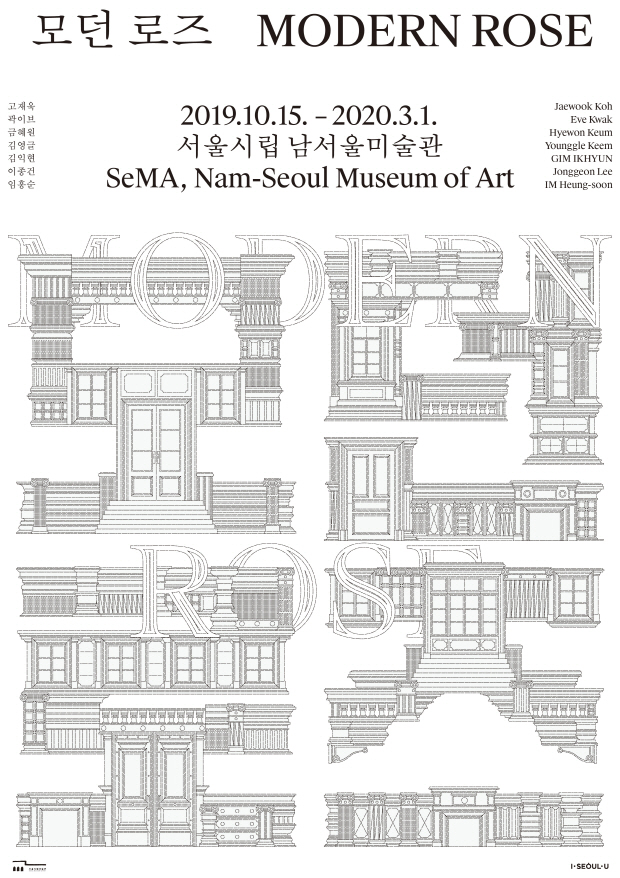

:ⓒ 일상의 실천

일상의 실천

일상의실천은 ‘Everyday Practice’라는 영문명을 사용하다, 한국에 있는 스튜디오가 ‘굳이 영문명을 사용해야 할까’라는 의문 끝에 지금의 이름을 사용하게 되었다. 매일 쉬지 않고 꾸준히 작업하자는 의미, 일상 속에서 디자인이라는 도구로 주체적 발언을 실천하자는 의미를 담았다. 그들은 디자인 만능주의를 지양한다. 디자인은 도구일 뿐이고, 결과적으로 디자이너의 소양과 책무에 따라 그 쓰임이 제각각일 수밖에 없다는 것. 이들은 그렇기에 디자이너이자 시민으로서 갖춰야 할 인격적 소양과 태도에 방점을 둔다.

:ⓒ 일상의 실천

대학 타이포그래피 동아리에서 만난 세 디자이너는 사회문제에 큰 관심을 갖고 있었다. 한 사회의 구성원으로서 사회의 문제에 대해 경각심을 가지고, 기여할 수 있는 바는 무엇인지 고민했고, 지금의 작업물들은 그 고민의 결과물이라 할 수 있다.

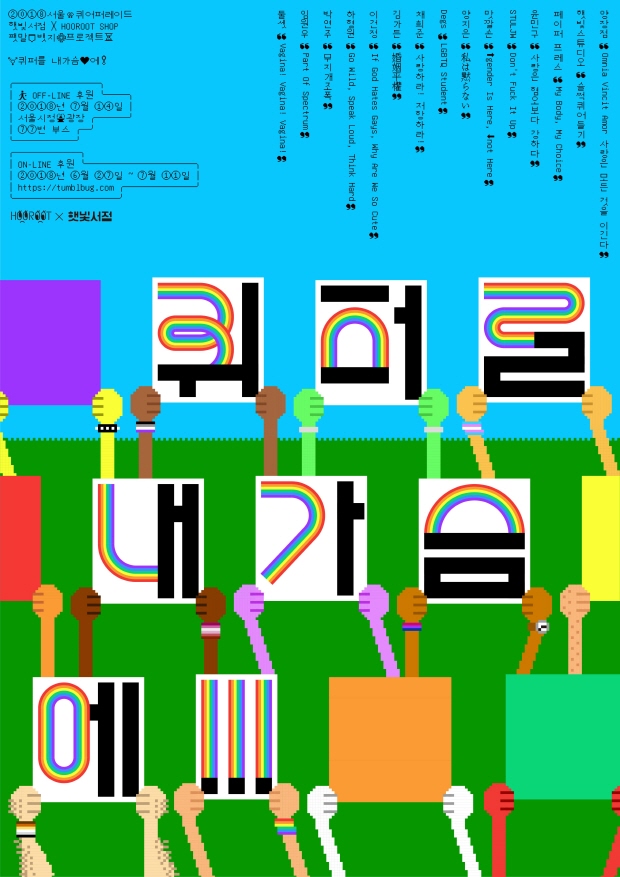

:ⓒ 햇빛스튜디오

햇빛스튜디오

햇빛스튜디오는 행사 디자인, 아이덴티티 디자인, 캐릭터 디자인 등을 전문으로 하는 디자인 스튜디오다. 2014년 시작, 현재까지 이르게 되었다. 대학 동기였던 박지성 디자이너, 박철희 디자이너가 만나 설립했다. 워크스와 함께 과자전 기획, 상품 디자인 등을 통해 모습을 보였고, 지난 2018년 지방선거에서 서울시장 후보였던 녹색당 신지예 후보의 선거 포스터와 현수막 작업을 통해 대중들에게 이름을 알렸다. 과거 LGBT를 위한 햇빛서점을 운영하기도 했다.

:ⓒ 햇빛스튜디오

신지예 전 서울시장 후보 선거포스터에는 1991년 런던에서 비롯되고 강남역 살인사건으로 잘 알려진 흰색 리본을 서체에 차용했다. 현수막 등을 비롯한 홍보물에는 다양한 이모티콘을 사용했는데, 이로부터 햇빛스튜디오의 재치를 읽어내기란 어렵지 않다. 작업물을 보자면, 디자인의 흐름과 이를 필요로 하는 이들의 니즈를 잘 엮어낼 줄 아는 스튜디오라는 인상을 준다.

2020년 6년 차 스튜디오가 된 이들은 다양한 프로젝트를 만나 멋진 협업을 통해 이름을 알리고 있다. 햇빛은 디자이너에게 중요한 것 중 하나가 ‘타고난 능력’이라 이야기하면서도 그만큼 중요한 것은 커뮤니케이션이라 믿는다. 클라이언트, 혹은 시대와 제대로 소통하지 못하면 결코 좋은 디자인이 나올 수 없기 때문 아닐까. 이들의 디자인은 그 능력과 소통이 만든 결과물이다.

:ⓒ 플락플락

플락플락

이경민 실장이 운영하는 디자인 스튜디오. 퀴어 운동을 시각 언어로 전개하는 데 주력해왔다. 스튜디오명은 깃발을 뜻하는 flag로부터 비롯됐다. 깃발의 함축적인 표현 방식과 힘에 매력을 느꼈기 때문이다. 플락플락은 결과물과 과정 면에서 공허한 디자인을 하지 않으려 한다. 의뢰 받은 콘텐츠를 되도록 잘 이해하기 위해 애쓰고, 내용에 대한 공감대가 생길 때 좋은 디자인이 탄생한다고 믿는다. 시민단체, 인권단체와 작업을 하는 경우가 많은데, 이들의 문제의식과 경계를 뒤트는 기획이 플락플락의 작업 방식과 시너지를 낸다. 이들은 타이포그래피가 돋보여야 하는 작업이라면 활자 그 자체를 프로젝트의 주인으로 만드는 데 겁을 내지 않는다. 그래픽, 이미지, 색과 배치 등은 이 순간만큼은 활자를 돋보이게 하기 위한 조연의 역할을 맡는다. 이들이 주인공으로 내세운 타이포그래피의 텍스트는 그래서 더 매력적이고, 자신 있어 보인다.

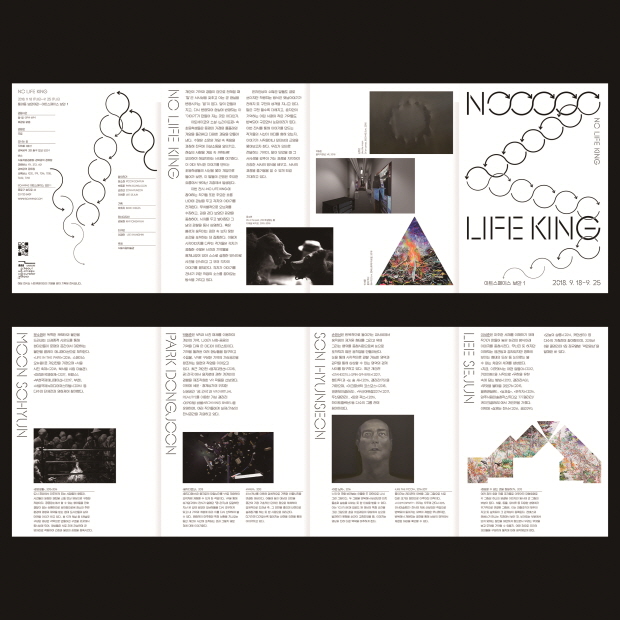

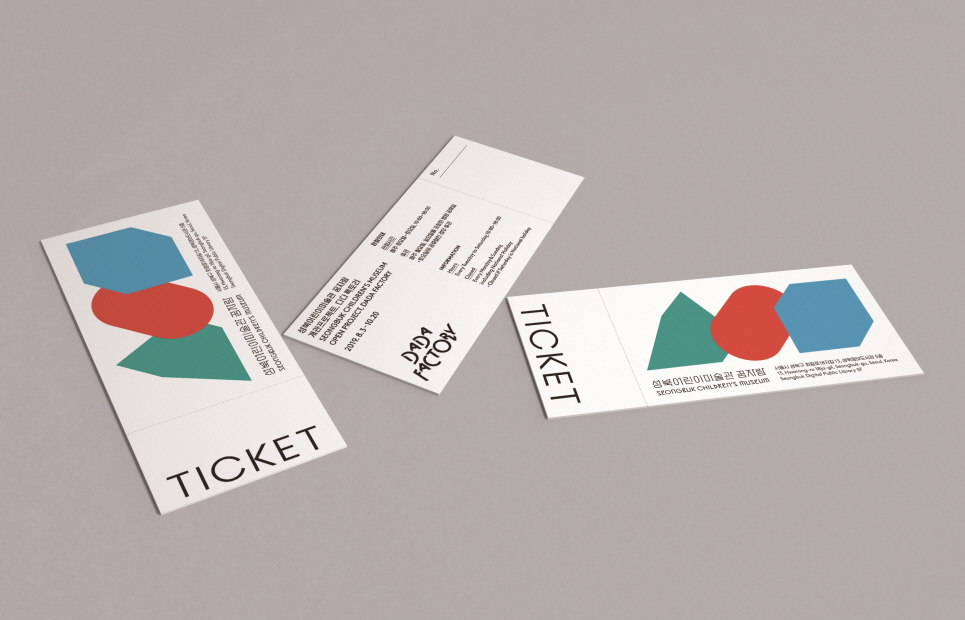

:ⓒ 스튜디오 김가든

스튜디오 김가든

스튜디오 김가든은 김강인, 이윤호 두 디자이너가 함께 운영하는 그래픽디자인 스튜디오다. 기업, 기관 및 단체들과 다양한 프로젝트를 수행하는 한편, 여러 전시에서 작가로서의 그들의 모습을 만날 수 있다. 김강인 디자이너는 현재 스튜디오를 운영하는 한편, 건국대학교에서 타이포그래피에 대해 강의하고 있다. 이윤호 디자이너는 SK플래닛 UX 그룹에서 GUI 디자이너로 일한 뒤 다른 길을 찾기 시작했고, 그것이 바로 스튜디오 김가든이었다.

:ⓒ 스튜디오 김가든

밴드 ‘단편선과 선원들’의 로고부터 포스터, 홀로그램 방식으로 인쇄한 에고펑션에러의 포스터 등으로 주목을 받았다. 경기도 미술관 G뮤지엄스쿨, 성북어린이미술관 등은 그들의 가장 눈에 띄는 프로젝트 중 하나다. ‘가드너스 마켓’은 이들이 매해 주최하는 플리마켓으로, 가평에서 처음 스튜디오를 시작한 그들이 자연스레 관심을 가지게 된 분야였다.

:ⓒ 둘셋

둘셋

2D와 3D의 결합이라는 의미로 둘셋(TWOTHREE)이라는 이름이 붙었다. 그래픽 디자이너 방정인과 세트 디자이너 홍윤희가 설립한 디자인 스튜디오는 2차원과 3차원의 경계를 넘나드는 작업을 목표로 그래픽 디자인, 공간 연출, 사진, 브랜딩 등 다양한 분야에서 활동하고 있다. 이들은 디자인 작업에서 지나친 작가주의에 매몰되지도, 상업성에 치우치지도 않는 ‘중도’를 지향한다. 클라이언트와 유연한 소통을 지속해 최선의 결과물을 만드는 것이 목표. 이들은 지치지 않을 만큼 일하고, 노는 것을 게을리 하지 않는 것이 스스로의 철학이라 소개한다. 트렌드를 쫓아야 하는 디자이너는 계속 새로운 것을 보고 경험하고 즐겨야 한다고 믿기 때문이다.

:ⓒ AG타이포그라피연구소

AG타이포그라피연구소

AG타이포그라피연구소는 ㈜안그라픽스의 부설 연구소로 2012년 설립되었다. 이들은 스스로를 ‘심도 깊은 연구를 바탕으로 글꼴을 멋짓고 키우며, 새로운 글꼴 문화를 만들고자 하는 이들’로 소개한다. 아모레퍼시픽의 ‘아리따체’, 국토교통부의 ‘한길체’, 대한불교조계종의 ‘석보체,’ 신세계백화점 ‘신세계체’ 등을 기획 및 개발했다.

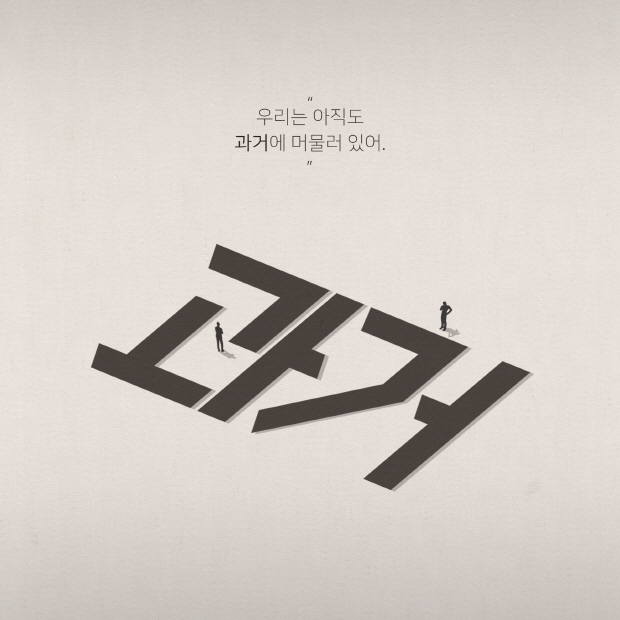

:ⓒ 하해인

하해인

하해인은 고등학생 무렵부터 디자인 활동을 시작해 현재까지 이어오고 있는 5년 차 디자이너다. 취업과 동시에 개인 타이포그래피 활동을 시작, 현재는 루트비에서 아트디렉팅 디자이너로 일하고 있다. 처음 스타트업에서 일하며 반복적이고 단순한 디자인만 하는 것에 염증을 느끼고 있던 찰나, 타이포그래피를 접하고 큰 충격을 받았다. 예쁘고, 실용적이며, 상업적이어야 한다고 생각했던 디자인이 보는 이에게 감정과 메시지를 전달할 수 있다는 것이 와닿았다고.

:ⓒ 하해인

하해인 작가의 디자인에는 재치가 넘친다. 그는 주로 일상 속에서 소재를 찾는다. 생각하고, 대화하고, 쉬다 보면 문득 재미있는 단어나 문장, 표현이 떠오른다. 재치 있다고 해서 모든 작품의 분위기가 유쾌하다는 것은 아니다. 때로는 비판적이고, 가끔은 날 선 시선을 보일 때도 있다.

: ⓒ 하해인

오늘 우리는 다양한 디자이너들을 통해 수많은 타이포그래피를 만나보았다. 어떤 글씨는 논쟁적이고, 어떤 글씨는 비판적이며, 어떤 글씨는 또 매우 일상적이다. 자주 접해왔지만 잘 알지는 못했던, 많이 보아왔지만 낯설었던 타이포그래피. 타이포는 디자이너들의 작업실 속에만 있는 것이 아니다. 여러분의 책상 위에서, 책 속에서, 영화 포스터 속에서, 또 음료나 과자의 패키지 위에서 타이포를 만날 수 있다. 다시 마주할 타이포 앞에서 한 번 떠올려봐도 좋겠다. 디자이너는 왜 이런 타이포그래피를 만든걸까. 지금 이 타이포그래피는 나에게 어떤 말을 하고 있는 걸까, 하고 말이다.

0개의 댓글

댓글 정렬